旅費規定 の作成・改訂のポイント

「旅費」は出張の際に使われる交通費・宿泊費・昼食費などに関する経費です。ただし、いくらでも経費として計上できるわけではなく、金額によっては「給与」とみなされて課税対象になる可能性もあります。

本稿では、旅費についてのルールを定める旅費規程の作成ポイントについてご紹介します。この規定を作成しておくことで、出張者が旅費申請を行う際に迷わず作業できますし、経理処理の信頼度を高めることもできます。

ポイントをしっかりと押さえていれば作成は難しくないので、旅費規程の必要性を感じていらっしゃる方は、ぜひ参考にしてください。

旅費規程作成4つのポイント

旅費規定が明確に定まっていることで、出張手配の容易性アップ、モチベーション管理、経理処理のシンプル化、節税効果などのメリットがあります。これを実現するためのポイントは、以下の4つになります。

- 出張ルールの策定

- 社内周知の徹底

- 上限金額の決定

- 想定外事由への対応

ポイント1. 出張ルールの策定

旅費規程を作りにあたってまず大切なのは、出張ルールの策定です。出張の際に必要な交通や宿泊、昼食など一般的自由と、出張中に発生しうるトラブルを想定して必要なルールを定めていきます。

- 役職に応じて交通費・宿泊費・手当の区分

- 役職に応じた新幹線・飛行機のクラス利用可能範囲

- 長期出張のルール

- 海外出張のルール

- 通信費など金額の規定が難しいものについてのルール

- 出張期間における休日の取り扱い

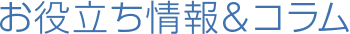

- 出張報告書・出張計画書・旅費明細書の作成ルール

- 仮払いのルール

- 旅費精算のルール

これら出張のルールに関しては、すべて企業ごとに裁量によって取り決められます。ただし注意すべき点は、「会社の管理下に置き過ぎないこと」です。出張は仕事の一環ではありますが、出張期間全体を通じて社員を管理してもよいという法令はありません。出張中であってもプライベートな時間を設け、心身共にリフレッシュする時間が必要です。

ポイント2. 社内周知の徹底

旅費規程を作成するにあたり徹底すべきことは社内周知です。経営者の独断で旅費規程を作成することも可能ですが、いきなり公表された社員から反発を受ける可能性があります。たとえば、出張した際に顧客と食事する機会が多く、かつそれを経営者が認識していないまま旅費規程を作ってしまうと、社員は自腹を切る必要があります。

これは会社として避けるべき事態ですし、社員の不満をため込まないためにも旅費規程作成の周知が必要です。また、状況に応じて営業担当やその上長、他部門の管理者クラスの意見を取り入れながら旅費規程を作成することを心がけてください。

ポイント3. 上限金額の決定

次に、交通費や宿泊費、出張手当など出張の際に必要になる旅費に関する上限金額や、チケット区分などを決めていきます。

交通費の上限金額・チケット区分

交通費は普通運賃の実費を旅費として認める範囲を決定します。公共交通機関の場合、運賃は常に一定ですし簡単に調査できるので、明確な上限金額を決めることをおすすめします。

新幹線の場合はグリーン車の利用可否など、チケット区分を役職に応じて定めます。たとえば、役員はグリーン車相当の運賃、その他の社員は普通運賃を支払うなどの規定です。また、会社によっては役職ごとの不満が発生しないために、役員であっても一般社員と同じ規定を定める場合もあります。

宿泊費

一般的に、役職に応じて宿泊費の上限金額を決定します。会社によっては役職や出張先の地域ごとに異なる上限金額を設定する場合がよくあります。ただし、上限金額の設定は利用者にとって非常にデリケートな問題に繋がりやすいため、環境に応じて適切な上限金額を設定し定期的な見直しと例外措置なども考慮しましょう。

出張手当

出張時は日常の生活とは違った場所で過ごすことになるので、普段よりも出費が重なることがありますし、心身的ストレスも少なくないので、ねぎらいとして支給する費用が出張手当です。これも役職別に支給金額を決めるのが一般的です。また、出張日数・宿泊の有無・海外を含む出張エリア・移動距離などによって支給金額を設定しましょう。

ちなみに、出張手当は旅費規程で定められている場合、出張者がどのような目的で費用を使ったかにかかわらず、会社は全額経費として計上できるため節税効果があります。ただし、非課税にするには旅費規程を作成し、規定通りに金額を支給していることを証明する書類があること、常識の範囲内で支給金額が決められていることが条件です。

この条件から外れると、税務署の調査が入り課税対象になる可能性があるので注意しましょう。

ポイント4. 想定外事由への対応

出張中は、出張者が事故に遭ったり、傷病にかかったりする可能性があります。海外出張の場合は、テロやデモなどの発生によって帰社時期がずれることも少なくありません。旅費規程を作成する際は、こうした想定外の自由への対応も盛り込むことが大切です。具体的には、以下のような項目を決定します。

- 事故・傷病による医療費の規定

- 心身的ストレスに対する支給

- テロ・デモ等で出張が延期になる場合の交通費・宿泊費・手当の金額

- 自然災害等による被害に対する規定

出張中は想定できない事故・事件が起こることが少なくありません。そうした際に、出張者を確実にかつ迅速にサポートできる体制を整える意味でも、これらの旅費規程を確実に盛り込んでおきましょう。

旅費規程作成は節税対策の基本!

会社が旅費規程を作成する理由は、単に出張手配の容易性アップなど業務効率に着目したメリットだけでなく、経済面でのメリットもあります。

出張にかかった費用を実費精算している場合、社員にかかる負担はかなり大きなものです。出張の際は外出先で食事をとることになりますし、歯ブラシや携帯シャンプーなどの生活用品や着替えの用意など、意外に雑費が重なります。しかし、食事代や生活用品代などは経費として落とせませんので、それらはすべて社員の負担になります。

しかし、旅費規程を作成していればその範囲で支給した金額に関しては全額非課税なので、社員の経済的負担を軽減できるうえに、節税効果があります。会社としても経費として支給すれば、節税効果が生まれます。

また、旅費支給は日帰り出張でも認められているので、細かいところまで規定することで社員の負担軽減と節税対策の効果が高まります。まだ、旅費規定がないという企業に関しては、本稿でご紹介したポイントを参考にしながら、旅費規程の作成に取り組んでみてください。

旅費管理を効率化しよう!

旅費規程を作ると、当然ながら経理として管理すべき帳票が増えることになります。そのため、旅費規程を作成する際はその点にも着目し、旅費管理の効率化を目指す必要があるでしょう。

効率化のためにはシステム化をおすすめします。旅費の申請、確認、精算など一連の業務をすべてシステム上で行えれば、業務効率はかなりアップします。旅費規程のメリットを最大限に受けつつ、経理への負担を増やさないためにシステム化が最適です。

当社「らくらくBOSSシリーズ」では、「らくらく旅費経費」「らくらく申請WF」など、旅費交通費や経費処理に必要な機能を網羅し、お手軽に利用いただける業務管理システムをクラウド型サービスで提供しています。

14日間無料トライアルもご用意していますので、具体的に機能やフローも実際の環境でご確認いただけます。

当社製品については下記よりお問合せ下さい。

お問い合わせはこちら

14日間無料トライアルページ

当社が提供する業界No.1の業務管理システム「らくらくBOSSシリーズ」は、「ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2019」でベスト海外展開賞を受賞しました。

関連記事

資料請求や説明のご依頼は、

お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。

東日本:050-5212-5605西日本:06-6412-1190

(営業時間:10:00~12:00・13:00~18:00)