ふるさと納税 の減税額の具体的計算方法を紹介

ふるさと納税とは、応援したい自治体にお金を寄附できる制度のことで、税金の控除を受けられるなど複数のメリットがあります。ふるさと納税で控除を受けられるのは「所得税」と「住民税」の2つですが、控除額には上限額が設けられており、金額は給与収入や家族構成などによって異なります。上手に活用すれば実質負担額2,000円で所得税や住民税の控除を受けられるので、税金対策の一環としてチャレンジしてみましょう。

-1024x683.jpg)

ふるさと納税は、法律的には税金控除の対象となる「寄附金」に該当するため、税金の優遇措置を受けることができます。自己負担額を除き、寄附した金額の全額が所得税および住民税から控除されるところがふるさと納税の特徴です。自己負担額は2,000円と少額なので、控除にあてられる金額は大きく、高い節税効果が期待できます。

実際に控除される税金の額は人によって異なるので、具体的な計算方法を覚えて、自分の場合はどのくらい減税されるのかチェックしてみましょう。

ふるさと納税を利用した場合の所得税の減税額の計算方法

ふるさと納税を利用した場合、所得税からの控除額は以下の計算式によって算出されます。

所得税からの控除額=(ふるさと納税額–自己負担額2,000円)×所得税の税率

所得税の税率は課税される所得金額によって5~45%に定められていますが、ふるさと納税を含む寄附については平成49年まで復興特別所得税として、所得税率に1.021%を乗じた率となります。

課税される所得金額が500万円の人が5万円寄附した場合を例に挙げると、所得税率は20%ですので、計算式は以下のようになります。

(50,000円-2,000円)×(20%×1.021%)

この結果、約9,800円が所得税から控除されることになります。

なお、所得税に関してはその年にすでに納めた所得税から控除される形になるため、金融口座あてに還付される形となります。

ふるさと納税を利用した場合の住民税の減税額の計算方法

住民税の場合、寄附に対する基本分の控除と、ふるさと納税のみに適用される特例分の控除の両方が適用されます。

まず基本分の計算式は以下のようになります。

住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額–自己負担額2,000円)×10%

次に、特例分の計算式は以下の通りになります。

住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額–自己負担額2,000円)×(100%–基本分の税額控除10%–所得税率)

課税される所得金額が500万円の人が5万円の寄附を行った場合、

基本分 (50,000円-2,000円)×10%=4,800円

特例分 (50,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)=33,600円

となり、合わせて3万8,400円が住民税から控除されることになります。

住民税に関しては翌年分の支払いとなるため、還付ではなく翌年の住民税から減額される形となります。

ふるさと納税ワンストップ特例では控除額の全額が住民税から控除される

ふるさと納税で税金控除を受けるには確定申告を行う必要がありますが、ふるさと納税の寄附先の自治体が5つ以下であり、かつその年の所得について確定申告を行う必要がない場合はふるさと納税ワンストップ特例を利用することができます。

ふるさと納税先の団体にあらかじめ申請書を提出しておけば、確定申告を行わなくても税金の控除を受けられるため、手続きの手間が省けます。

ただ、控除額の全額は住民税から控除される形となるため、所得税の還付を受けることはできません。

ふるさと納税による控除額が住民税の控除額の上限を上回ってしまった場合、超過分が無駄になってしまうので注意しましょう。

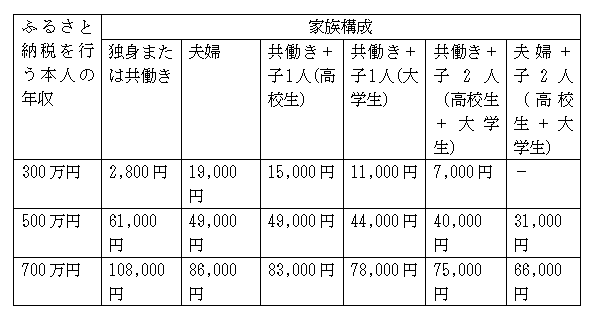

年収と家族構成からチェック!ふるさと納税の年間上限額

ふるさと納税による税金控除には制限があり、年間上限額を超えた分に関しては全額控除の対象になりません。

もちろん寄附金は地方貢献につながるので無駄にはなりませんが、税金対策のためにふるさと納税を活用する場合は、自分のふるさと納税額の年間上限額をしっかり把握しておくことが大切です。

ふるさと納税の年間上限額は、寄附を行う本人の世帯収入や家族構成によって異なります。

以下に、年収や家族構成に基づくふるさと納税の年間上限額の一例をまとめてみました。[注1]

なお、中学生以下の子どもについては控除額に影響がないので、「子」の数には入れません。

上記の表は自己負担額を差し引いているので、実際には2,000円を足した額が全額控除の対象となる寄附金額の上限となります。

[注1]総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」

【まとめ】

ふるさと納税をフル活用してしっかり節税しよう

ふるさと納税では、寄附金から自己負担額2,000円を差し引いた分がすべて税金控除にあてられます。

もちろん控除額に限度はありますが、今回紹介した計算式を使って上限額を算出すれば、税制の優遇措置をフル活用することが可能です。

計算自体はさほど難しくありませんので、税金対策に興味のある方はふるさと納税の活用を検討してみたらいかがでしょうか。

当社製品については下記よりお問合せ下さい。

お問い合わせはこちら

14日間無料トライアルページ

関連記事

資料請求や説明のご依頼は、

お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。

東日本:050-5212-5605西日本:06-6412-1190

(営業時間:10:00~12:00・13:00~18:00)