社会保険料の算定の為に、簡単・正確な通勤費管理を

- 社会保険の算定の為に、簡単・正確な通勤費管理を

- 社会保険を決める際、通勤費も含まれる

- 通勤費の変動が、社会保険料に影響

- 月ごとの通勤費を計算する方法

- 社会保険料の算定にも、通勤費管理システムが有効

2024年4月22日更新

社会保険の算定の為に、簡単・正確な通勤費管理を

今年もまた、社会保険料の見直しの時期が近づいてきました。

社会保険料を算出するために必要な「標準報酬月額」の計算は、短い期間に大勢の従業員を対象に行わなければならない、大変な業務ですよね。

そこで、社会保険料の算定における標準報酬月額について簡単に確認しつつ、業務遂行の上で見落とされがちな注意点にフォーカスします。

今回は特に「通勤費」に絡み、定期券を支給している会社の場合を見ていきます。

社会保険料を決める際、通勤費も含まれる

毎年7月に行われる社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の見直し。

各従業員(被保険者)の社会保険料額を決定するための「算定基礎届」作成には、一人ひとりの標準報酬月額を算出して記入する必要があることを多くの方が認識されていることでしょう。

届出直前の3ヶ月間(4月~6月)に支払われた「報酬」の平均月額を計算し、その額を標準報酬月額表*1にある等級区分に当てはめ、社会保険料額を算定しています。

これは「定時決定*2」と呼ばれ、その年の9月から翌年8月までの間、適用されることになります。

なお、この間に被保険者の報酬が大きく変動した場合には、あらためて算定し直す「随時改定」(月額変更届)も設けられています。

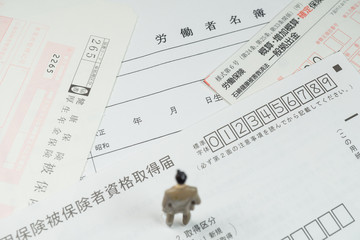

標準報酬月額の算出において注意すべきことは、まず報酬に該当するものは何かを把握しておくことです。

「基本給」はもちろんのこと、「役付手当」「残業手当」「通勤手当」などの手当も算定基礎に含まれるため、合わせて計算することをお忘れのないように。

日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック令和2年度」より

*1 参考「全国健康保険協会(協会けんぽ)令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」

*2 参考「日本年金機構 定時決定(算定基礎届」

通勤費の変動が、社会保険料に影響

さて、実際の労働への対価である報酬は、毎月一定とは限りません。

残業の増減や手当の有無が発生するからです。

また、年度初めは異動や転勤が多い時期です。

勤務先の変更や従業員の転居によって定期券の変更や解約が発生し、通勤費の変動も多いのではないでしょうか。

これらの変動は、当然、社会保険料の標準報酬月額の算出に影響してきます。

標準報酬月額の算出にはまず、各月(4~6月)に実際に支給した報酬を確認することになります。

多くの会社が給与計算ソフトや就業・勤怠管理ソフトを導入しており、残業などによる変動はそのシステム上で簡単に管理・計算できるため、比較的スムーズに行われていると思われます。

しかし、通勤費については人手でExcelなど手作業によって管理・計算していることも多いようです。

これをさらに社会保険料の標準報酬月額へ反映させることに、多くの会社・管理部門で手を焼いていると思われます。皆さんの会社ではいかがですか。

月ごとの通勤費を計算する方法

月ごとの通勤費を計算する方法を、実例を挙げて確認してみたいと思います。

まず、4~6月の間に異動や転居などがなく、定期券(通勤費)の変更が無い従業員であれば、支給した定期代を有効期間(月数)で割るだけ済みます。

計算は難しくありません。問題は、異動や転居によって定期券の変更や解約が発生し、通勤費が変動した場合となります。

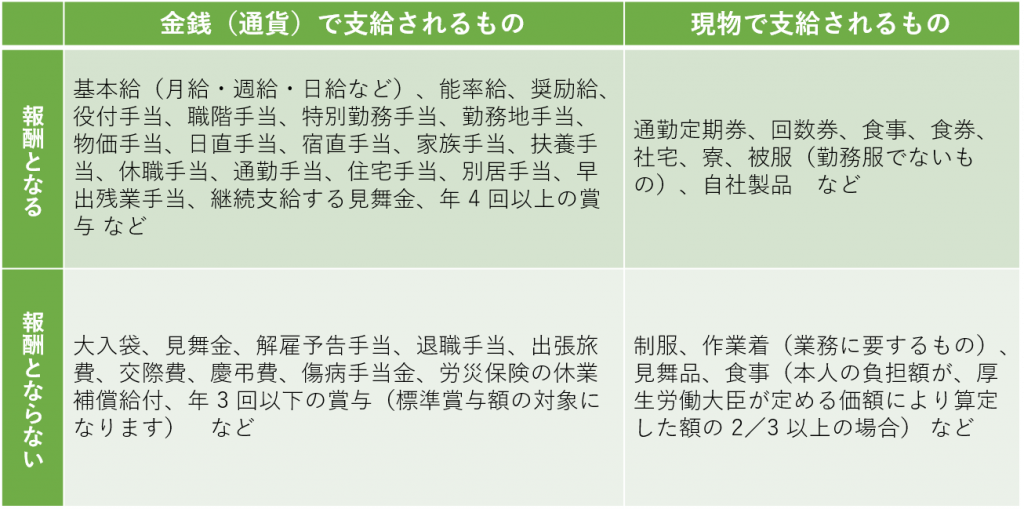

ケース1:月替わりのタイミングで定期券を切り替えた場合

- 6ヶ月(4/1~9/30)90,000円の定期(ひと月当たり15,000円)を購入していた社員が5月末に転居。

- これまでの定期券を5月末日で解約。

- 6ヶ月(6/1~11/30)45,000円の定期(ひと月当たり7,500円)を新規購入。6月1日から利用。

- 5月給与にて定期代の解約と新定期代を精算。

4、5月の月当たりの定期代はそれぞれ15,000円、6月の月当たりの定期代は7500円となります。

【計算式】

〈期間の総額〉15,000円(4月)+15,000円(5月)+7,500円(6月)=37,500円

〈月の平均額〉37,500円÷3ヶ月=12,500円※

※平均額の計算・出力は、らくらく通勤費では行いません。連携先システム側での計算となります。

このように、計算自体は比較的簡単です。

しかし、変動前と変動後の金額を一人ずつ計算しなければなりません。

対象となる従業員すべての計算を行う場合、簡単に終わるものではない場合があります。

また、複数の鉄道定期券やバス定期券も利用している場合は、定期券ごとに計算が必要となります。

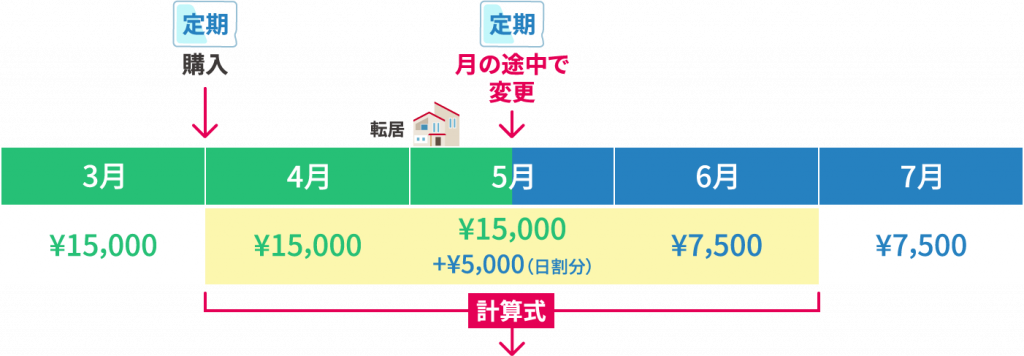

ケース2:月の途中で定期券を切り替え、日割り精算も含む場合

そして、さらに厄介なのが、月の途中で定期券を解約し、月中は日割り精算が発生、翌月から新たな定期券を購入・利用し始めた場合です。

むしろ現実的には、そのようなケースの方が多いのではないでしょうか。

この場合、会社の規定によりますが、多くの企業では通勤費の「日割り精算」、日ごとの金額計算に手間がかかります、。

鉄道定期券の月途中の解約は月割りで計算します。経路変更の場合は、10日毎の旬割計算をします。多くのバス会社で、バス定期券の解約は日割り計算となります。

解約手数料を通勤手当に含むかどうかも、規定によって異なります。

先ほどの例を元に、切り替え(転居・転勤)を5月の途中として計算をすると下記の通りとなります。

- 6ヶ月(4/1~9/30)90,000円の定期券(ひと月当たり15,000円)を利用して、5月上旬に10日間通勤して転居。鉄道定期券を解約しても、払い戻しは月割計算になります。

- 転居後、5月は10日間通勤し日割り計算(片道250円×往復×10日)。

- 6ヶ月(6/1~11/30)45,000円の定期券(ひと月当たり7,500円)を新規購入。

- 5月給与では定期代解約の払い戻し金額と新定期代の差額を精算。6月給与にて10日分の日割り額を支給。

【計算式】

〈5月の通勤費〉15,000円+250円×2(往復)×10日=20,000円

〈5月の通勤費〉15,000円+250円×2(往復)×10日=20,000円

〈期間の総額〉15,000円(4月)+20,000円(5月の日割り精算)+7,500円(6月)=42,500円

〈月の平均額〉42,500円÷3ヶ月=14,166円 端数2円※

※平均額の計算・出力は、らくらく通勤費では行いません。連携先システム側での計算となります。

日割り精算を含むと、定期代支給のみよりも計算はさらに面倒になりました。

そして、上記のように割り切れずに端数が出た場合、それをどの月に計上するのかも自社で定めらた規定に則らなければならず、処理はより複雑になり、簡単ではありません。

社会保険料の算定にも、通勤費管理システムが有効

このような計算に、膨大な時間を費やしてきてはいませんか。

年に1度のこととして我慢して処理しているということはないでしょうか?

とはいえ、この時期は通勤費担当者をはじめ総務や人事、経理などに関する業務で多忙な時です。

一時的かつ突出した残業増加は、大きな負担となっているのではないでしょうか。

そして何より、社会保険料の計算は、被保険者が将来受給できる年金額にも影響を及ぼす重要な業務です。

そこで、簡単・正確に通勤費の計算や管理ができる「通勤費管理システム」の導入が、大きな安心へとつながるでしょう。

「らくらく通勤費」なら、月額の通勤費の計算を自動化することが出来ます。給与計算システムや就労・勤怠管理システムとのデータ連携もCSVデータやAPI連携で行えます。常時通勤だけでなく、テレワークによる通勤費の実費精算の場合も、実態に応じて対象期間中の通勤費を自動で計算。定期券の解約や切り替えが発生しても、通勤手当の月割額計算を簡単に、正しい金額を算出します。

社会保険料の定時決定の時期。

コロナが明けたと言われ、通勤手当は定期代支給、実費精算を混在して管理されている企業が多くなりました。

通勤手当を管理する担当部門や担当者の業務負荷軽減、業務の効率化のためにも、ぜひ「らくらく通勤費」の導入をご検討ください。

まずは、お気軽にお問い合わせを!

お問い合わせはこちら

そして、新型コロナウイルスの感染対策として普及したテレワークの影響により、従業員の通勤日数が減り、一時期通勤費の支給を定期代から「実費精算」に切り替える企業が増加しました。これにより社会保険料の算定で反映させることも、手間となっていました。

次回は「らくらく通勤費」による「通勤費の実費精算」の対応にフォーカスし、社会保険料の算定について考えてみます。

関連記事

資料請求や説明のご依頼は、

お電話またはフォームよりお気軽にご連絡ください。